教育・研修に係る当研究所の取組み

「不動産研究」第67巻第2号より

企画部 次長 干場 浩平

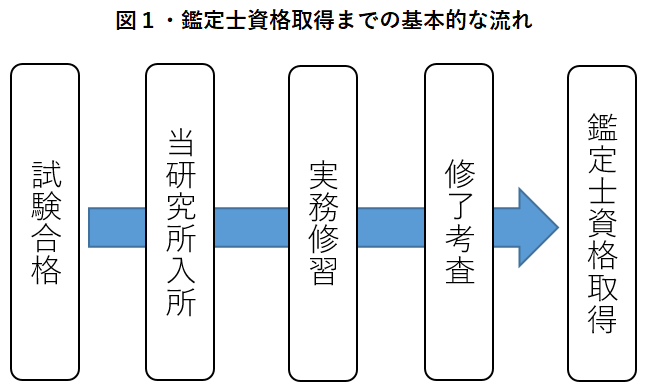

不動産鑑定士(以下「鑑定士」)の資格制度は平成18年より現行の実務修習制度がスタートし、鑑定士試験合格後に一定期間の実務修習を経たうえで修了考査を受験し、資格取得に至る流れとなっている。当研究所における鑑定士の育成は、試験合格者である実務修習生(以下「修習生」)を採用したうえで、所内において鑑定実務の習得を行わせつつ、修習生が行う実務修習へのサポートを行い、実務の習得と資格取得を並行して進めることが基本となっている(図1参照)。

当研究所では実務修習制度導入後、既に数百名の鑑定士を輩出し、人材育成の成果が上がっている一方で、環境の変化により従来の育成方法を継続するだけでは難しい部分もある。

本稿では、当研究所における近時の人材の育成に係る取組みを紹介する。

1. これまでの人材育成

これまでの当研究所の人材育成は、各現場におけるOJTを重視した教育体制であった。修習生は、指導役となる鑑定士の業務を補助することで知識や技能を習得し、実務に関する業務フローを身につけ、さらには各所への人脈を構築しながら、一人前になるというのが成長の王道であった。具体的な教育方法としては、「まずはやってみさせる」ことが基本で、新人に業務を与えて自身で考えさせ、指導役となる鑑定士は新人の成果を確認したうえで、対話を行いつつ指導・修正を行う方法が中心であった。

この教育方針は、業務を通じて実践的な能力を身につけることができるという点で有効な方法である。事実、この方法でこれまで優秀な鑑定士を輩出することに成功しており、これまでは大きな問題は認識していなかった。

2. 近時の環境変化と課題

しかし近年、当研究所の業務環境と実務修習の実態に変化が生じており、人材育成にもその影響が現れつつある。

(1)実務修習制度への対応

現在の実務修習において、各種課題をクリアして修了考査を突破するためには、実務に関する知識・能力を得るだけでは不十分で、対策ノウハウと入念な準備が必要になっている。具体的には、実地演習の題材選定の調整や、修了考査問題の過年度傾向の分析等が重要になっており、修習生同士での情報交換が極めて重要になっている。

結果として、実務修習対策の観点では情報交換を密にするため、修習生を全国の現場に分散的に配属するよりも、少数の拠点に集中的に配属する方が有利な状況になっている。実際、当研究所でも修習生は東京本社をはじめとした特定の部署に集中配置する傾向が強くなっている。

これにより、下記(2)(3)のような新たな課題も生じている。

(2)教育に適した題材案件の不足

実務習得に際して修習生が取り組む案件は、最初はシンプルで易しく、習得が進むにつれ応用的な案件にシフトし、徐々に難易度が上がっていくことが理想である。

しかし、近年当研究所の業務は複雑かつ応用的なテーマの案件が増加しており、修習生が初期段階で取り組み易いものが少ない。特に東京都内でその傾向が顕著であり、初期段階の習得に適した案件の選定に苦慮するケースが増えている。

(3)指導者への負担増

近年、当研究所では研究・調査・アドバイザリー・認証等、鑑定評価以外のいわゆる「ソリューション業務」に従事する鑑定士が増えていることも、教育環境に影響を与えている。

実務修習生は、初期段階において不動産鑑定業務の習得を行う必要があるため、鑑定を中心に行う部署に配属をすることになる。一方、当研究所では近年ソリューション業務のニーズが伸びており、多くの鑑定士がソリューション業務の対応に重点を置く部署に所属している。結果として、実務修習生が配属される不動産鑑定を中心とした部署において、指導役となる鑑定士が複数の修習生の指導を担当することになり、その負担が重くなっているとの指摘がある。

(4)鑑定士に必要とされるスキルの変化

上記のとおり、当研究所ではソリューション業務のウエイトが高まっているため、当然ながらソリューション業務に関するスキルを持った人材の育成が必要である。

本来であれば、初期段階から鑑定に加えてソリューション業務まで経験してもらうことが理想であるが、前記のとおり修習生は鑑定評価に重点を置く部署に配属され、実務修習対応にも注力してもらう必要があるため、初期段階における実務経験は鑑定評価に関する事項が中心とならざるを得ない。結果、修習生がソリューション業務の知識・経験を得ることが難しいという問題がある。

3. 不動研アカデミーについて

これらの課題が生じていることを受けて、当研究所では理事長直轄のPJT「教育・研修体制プロジェクトチーム」を立ち上げ、教育・研修体制の充実に向けた検討を重ねた。当該PJTにおける検討の結果、教育・研修全般を担当する部署横断的な組織が必要であるとの結論に至り、2024年12月に「不動研アカデミー」が発足し、職員の教育・研修全般に係る検討・企画運営が開始された。

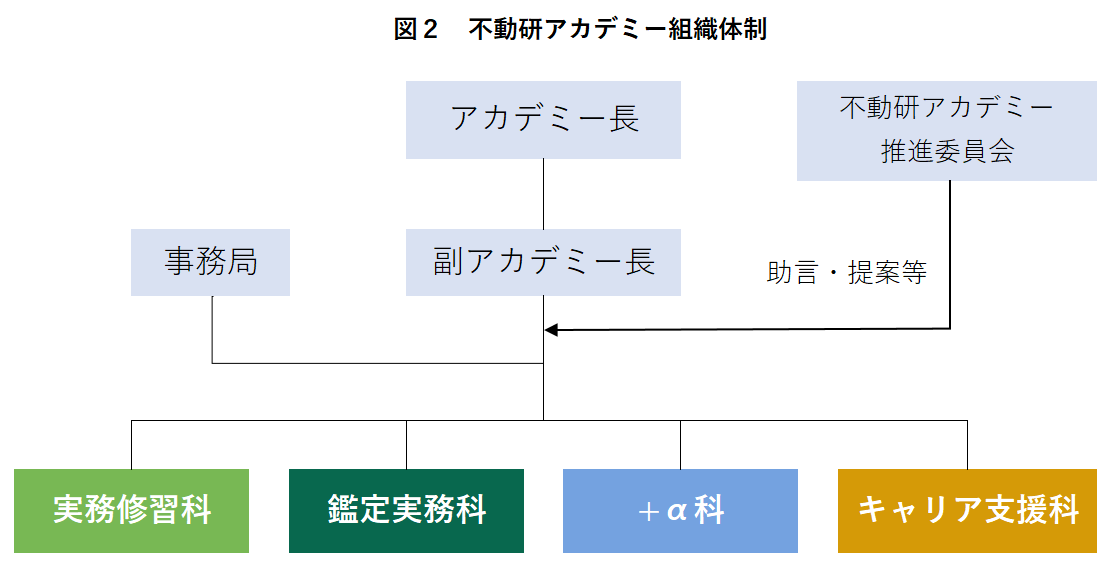

不動研アカデミーは、審査部長がアカデミー長に就任して全体を統括し、関係役員等から構成される不動研アカデミー推進委員会の助言・提案を受けつつ、内部に①実務修習科、②鑑定実務科、③+α科、④キャリア支援科の4科を設置し、下記の施策を行って職員の成長を支援していく(図2参照)。

① 実務修習科

修習生を確実に資格者とするための支援・指導を行うことをミッションとし、下記の施策を行う。

▶ 実務修習対策の企画・運営

▶ 修了考査対策の企画・運営

近時の実務修習は、実地演習題材の選定等に関し一定のノウハウが必要であるため、当科が指導鑑定士・修習生に対して適切な情報提供を行う。また、修習課題の提出にあたっては、当科が指導鑑定士による最終確認に先立って事前審査を実施し、修習生に気づきを与えて提出物の精度向上を図る。

また、修了考査直前期においては、直近合格者を講師に迎えた研修、模擬口述諮問等の対策会を行い、合格に向けたサポートを行う。

② 鑑定実務科

鑑定評価実務に関する知識・技術の指導・伝達に係る企画・運営を行うことをミッションとし、下記を目的とした各種施策を行う。

▶ 修習生を早期に実務レベルに引き上げる

▶ 資格者を当研究所業務に単独で対応できるレベルに引き上げる

▶ 中堅鑑定士を各分野の第一人者に育てる

▶ 事務職をアシスタントプロとして育成する

従来の育成は、全般的にOJTに偏重した体制となっていたが、座学を効果的に取り入れることにより、多くの職員が効率的かつ体系的に知識を習得できるよう、工夫を凝らした研修を実施する。

③ +α科

当研究所の業務は鑑定評価に止まらず、研究・調査・アドバイザリー・環境/レジリアル認証等、多岐にわたっている。当研究所の鑑定士には、鑑定評価の知識に加え「+α」で、これらソリューション業務に関する知識の習得が当然に求められる。当科はソリューション業務を中心とした「鑑定+α」の実務に関する知識・技術の指導、情報発信等に係る企画・運営を担当する。

特に、修習生は鑑定実務の習得と修習対応が優先されるため、ソリューション業務を担当する機会が少ない。修習生がソリューション業務に対する正しい知識を得て、業務に対するイメージを持ってもらうことを目的として、当科では下記の対応を行うことを予定している。

▶ ソリューション業務に係る情報発信

▶ 社内インターン制度の導入

当面は上記施策を行うことにより、若手職員がソリューション業務の現場を知り、ソリューション業務に興味を持てるよう、情報発信を行う。

④ キャリア支援科

当研究所の職員にとって、業務スキルの習得を重ね、実務経験を積むことは重要であるが、それだけでは社会人・専門家として完成したとはいえない。これからの社会人・専門家は、業務スキルだけではなく人間性の面でも成長を続け、業務を通じてプライベートまで含めた人生全体を充実させていくことが重要である。

当科では、職員のキャリア形成の観点から、社会人・組織人としての行動規範の体得、真のプロフェッショナルになるための目標設定等に関する支援をミッションとする。

当面は、若年層職員をターゲットに下記の施策を実施し、職員のキャリア意識を高め、エンゲージメントの向上を図っていく。

▶ メンター制度の導入

▶ キャリアデザイン研修の実施

当面は上記4科体制でスタートするが、PDCAの観点から適宜体制・運用の見直しを行い、より良い教育・研修環境の整備を目指す。

なお、不動研アカデミーでは修習生を対象としたプログラムを先行して重点整備するが、今後は全ての職員を対象とした教育・研修の充実を図るべく、活動を本格化させる予定である。

4. 職員の成長を支援する意義

社会変容、SDGsによるサスティナブル対応、建築費の高騰など、今後も不動産をとりまく環境が大きく変化していくことは確実であり、当研究所においてもこれらへの対応が求められている。

このような環境変化をうけて、当研究所職員には従来業務の遂行に加え、環境の変化にも対応できる能力が求められている。

当研究所最大の財産は人財であり、職員の資質は当研究所に寄せられる信頼の源泉になっている。人財を育て、組織を成長させることは、当研究所の存在意義でもある。

当研究所は、社会からの期待に応えるべく、教育・研修体制の進歩・改善を図り、職員の成長を徹底的にサポートしていく決意である。

「不動産研究」第67巻第2号 不動研だより

「教育・研修に係る当研究所の取組み」

企画部 次長 干場 浩平